郁 群

汪琪是上海市科恊離休支部的一位老干部,我们支部在组织大家写革命回忆录时,他只写了五十年代留学苏联的一篇稿件。在这篇稿件之首,他写了自己的简史,其中有这么一句:"七七事变后,追隨父亲和哥哥前往延安。"他参加革命正是从这里开始的,我知道他很感谢父兄当年的正确引导,特别想写一写他的父亲(准备了二十万字的资料),这的确是很值得写入革命回忆录的动人事件。

全家老小十二人一齐奔延安

七七事变后,抗日烽火迅速兴起,日军飞机的炸弹开始落到汪琪的家乡安徽明光镇。这个镇虽然小,但是,它处在南京和蚌埠之间,有很重要的军事价值。明光镇一帶的老百姓都在纷纷议论逃难。1937年10月9日晚上,汪琪的父亲汪雨相老人召集全家老小开了一个重要会议,商量"逃难"应到那里去?许多老百姓逃难都是逃离城市和铁路线,逃往偏僻的乡下,?到适当的时候便可回家。但是,汪雨相老人的意见是:弃家出走,全家老小十二人一齐奔向延安。全家人一听都呆住了!汪琪是老三,他刚从师范毕业,正在一个小学里当校长,他没有前往延安的思想準备,他习惯地立即看向大哥,大哥是他心目中的学习榜样,大哥怎么讲他都认为是对的。大哥汪导淮(后改名汪道涵)当时已参加共产党,他早巳和父亲谈好全家迁往延安,参加革命。这天晚上参加会议的全家十二个人是:

汪雨相老人(已58岁)和老伴陈揖华

大儿汪导淮(即汪道涵)

二儿汪导江和二儿媳张一鸣及孙儿汪钖勇(2岁)、孙女汪钖茜(不满1岁)

三儿汪导湖(后改名汪琪)

女儿汪荭鈺(初中学生)

四儿汪导海(初中学生)

五儿汪导河(8?)

六儿汪导洋(6岁)

汪雨相老人早年跟隨孙中山革命,一直梦想教育救国,建立一个民主幸福强大的新中国,后来看到蒋介石背叛革命、搞独裁专制,他联系一批人集体退出国民党,晚年他逐渐看清只有共产党才能救中国,才下决心帶领全家奔赴延安参加革命。他看见家人对自己的决定有疑虑,进一步说道:"我有很多理由去重庆,那里我有很多朋友,找个高薪工作不困难,生活可以过得舒服;而到延安去生活一定艰苦,但是,你们现在还年轻,还小,你们將来会为今天的决定感到自豪,这个决定將影响你们的前途和终生!"大哥汪导淮说道:"父亲的决定十分正确、重要,明天我们全家奔赴延安,我还联系好親友16人同行,大家要保密。"汪琪见父兄都已把事情讲得如此透彻,心中十分兴奋、高兴,其他親人(除完全不懂事的小小孩外)也都一致同意。

这个决定是一个革命的决定,是一个与?立新中国共命运的决定!經历千辛万苦、万苦千辛,他们的命运确实改变了。汪琪本来在嘉山县张八岭小学任校长兼数学教师,他晚年是我们離休支部的一位局级老干部,他在上述囬忆录之首所写的简历全文是:

"1918年11月,我出生在安徽省盱贻县明光镇(现为明光巿)一个知识分子家庭里。从小受到父亲的爱国主义教育。1937年在安徽省立宣城高级师范毕业。七七事变后,追隨父亲和哥哥前往延安。途經西安,便和弟弟妺妺一起参加了云阳青训班,不久就到延安抗日军政大学三期学习。在延安,我懂得了更多的革命道理。1938年2月,我在延安抗大加入了中国共产党。抗大毕业后,我在军委直属机关工作。1940年参加总政考察团到华北战场幇助基层部队整军开展思想政治工作。一年后回延安参加军政学院整训,本来准备到华东战场,后因皖南事变分配到军委直属政治部任青年纵队副纵队长(纵队长是胡耀邦同志)。1943年到延安大学学习俄语,后任延大教育系学生会主席。1945年8月日本投降后,受组织委派到东北组织工人武装,不久地方部队编入正规军,我奉调负责辽西工业委员会工作。1947年调到齐齐哈尔市负责总工会领导工作。1948年辽瀋战役后,我隨军南下,在本溪煤铁公司担任炼铁厂监委和厂长。1949年底1950年初,我有幸成为选派留俄的对象之一。"

汪雨相老人决定奔赴延安,使一批人有机会成为党的老干部,汪家成为革命家庭,並出了一些高级干部,如上海市巿委书记汪道涵,孙子汪致远(汪道涵长子、解放军中将),侄孙汪石坚(原中囯人民解放军总医院副院长、正軍聀,原名汪钖增系跟随汪雨相全家一起同赴延安的十六名亲友之一)。

重视民主

汪雨相老人来到延安,中共领导人林伯渠特地设宴欢迎,赞扬他率领全家和亲友二十八人参加革命的行动。汪先被安排在陕甘宁边区政府民政厅当秘书长,后又被选为延安巿参议员和市政府委员,大儿道涵和二儿导江被派往新四军部队,其他年輕人均在学习后走上各种革命工作岗位。汪雨相老人看到延安崭新的政治面貌,重视民主,官兵平?,人人有工作,都在为?立独立幸福的新中国而奋斗,他非常高兴,认为这才是自己几十来追求的政治目标。有一次,当解放日报(?于后来的人民日报)记者采访他时,他就畅谈了共产党“重视民主”的观点。记者海燕用「批评政府」为题,报道了汪雨相老人对共产党讲民主的赞扬,对国民党搞专制独裁的批评:

“革命为的是民主,卖狗皮膏药的先生们,曾经披着民主的外衣,却干着专制的勾当。”他述说着,30年,水花一般地流过去了,而民主还是张虚的网子,把人们陷进忘记了谈笑和说话的深渊。“现在,我看到了边区是如何重枧民主,而且,选民给了我光荣的议员的彩条,使我去比较去对照过去和现在……”比如,昨天,我们自由自在地检讨了大会,批评了政府工作。“批评政府”,这不是充分的民主吗?当全国各处悬挂起“休谈国事”的牌子的时候,而我们这里却在批评政府,质问政府,指摘政府,不但要检查政府的过去,而且要“立法”,要“决定”政府的未来……

汪雨相老人在国家大事上追求民主,在家中和生活中也重视民主作风,这次举家奔赴延安前召开家庭大会就是一个例子。他的儿女们都很赞赏。三儿汪琪也牢记这个,他在对人对事中都讲民主作风。在他的回忆录中,最大的遗憾就是在煉钢问题上没有机会表达自己的意见,没有能发挥自己的特长,为祖国社会主义?设作出更多贡融。汪琪在煉钢方面,既有理论知识又有实践经验,他在苏联留学三年,听冶金专家讲课的笔记就做了一木箱,当时就在工厂和矿山不断实践;回国后在太原钢铁厂担任生产副厂长兼总工程师,把这个解放前军阀阎锡山留下来的混乱不堪的亏损的工厂,作了彻底的整顿,提出民主管理方针,?立企的聀工代表大会,搞好企业的經济核祘等等,半年后就克服了工厂管理中的混乱现象,扭转了亏损局靣。可是,在大跃进中,他被调到上海经济恊作区后,就遭到了第一次批判,他是这样记述的:“在大办钢铁中对满山运行的小高炉做法提出得不偿失而受到批判。看不惯又不愿跟着他们蛮干,甘愿靠边站,这种思想一直延续到文化大革命中。”在文化大革命中,他又遭到了第二次批判,他这样记述着:“特别在文化大革命中停止钢铁生产,批判唯生产力论時,自己讲了不见得对而再次受到批判时,曾经产生过彷徨,並把积累了多年的资料付之一炬,大量书籍和苏联专家对冶金工业的讲话全部抛掉,没有继续为钢铁工业做出应有的贡献,心中非常内疚。如今年逾八旬,无法补偿。”

我读汪琪同志留在支部的唯一的回忆录,读到这里时,我被他“非常内疚”和“无法补偿”的一片真情深深地感动了!我清楚地感受到他渴望着民主,渴望有机会讲一讲他对煉钢的看法,他多么想为祖国社会主义建设作出贡献呵!

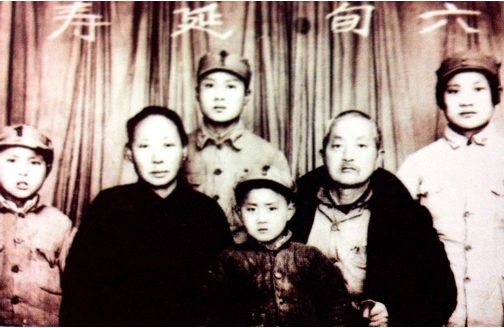

一张摄于延安的照片

这是一张1939年摄于延安的照片,是年汪雨相老人六十大寿,汪琪提出到照相馆摄个影留作纪念。

汪雨相老人的生日在9月,那天家里吃长寿面的只有五人:汪雨相老人、老伴陈揖华、二儿媳张一鸣、五儿导海和六儿导洋;汪琪在抗大学习没能来参加。11月,汪琪在抗大毕业了,马上要安排工作了,特回家来探望亲人的。汪雨相老人看到三儿汪琪回家来,十分高兴,同时见他毕业了马上又要安排工作走了,心头又一次泛起想念亲人的思潮,脸上失去了笑容,嘴里叨唸着亲人的名字:“导淮、导江……还有丢在西安育婴堂的二岁的小孙子锡勇、不满一岁的小孙女锡茜!”

在赴延安的路上,过西安不得不丢下小小孩的情景,是令人十分伤心怀念的:

那一天晚上,汪雨相要年轻人都在住处不外出,他独自一人先去找八路军西安办事处探路,在那里先后受到了林伯渠和叶剑英的欢迎,同时,了解到年轻人可全部去云阳中共办的学习班报到,而其他人员过国民党封锁线时一定要小心,特务破坏严重。因此,汪雨相回到住处,立即召开全体人员会议,决定要从最坏处着想,一致同意把四个小小孩留下来,送往育婴堂。这四个小小孩是:汪雨相的小孙子锡勇和小孙女锡茜,李勇(2岁,李正恩丶谢芸生夫妇的儿子)秦爱伦(2岁,秦其谷、刘淑美夫妇的女儿)。当晚,把孩子们送往育婴堂,育婴堂不收;没办法,只好在第二天早晨,把正在熟腄的孩子们抱起来,用小被子和衣服包好,稍悄地放在育婴堂门口,大人们忍着心头疼痛躲在远处看着,一直?到育婴堂大门打开,看着里面的阿姨把孩子一个个抱进去,留下一声声啼哭声传来??远处的亲人们都心碎了,泪如雨下。

汪雨相夫妇在晚上有时谈起小孙儿小孙女,陈揖华总是哭着怪老伴心太狠,汪雨相则说你们都走过囯民党的封锁线了,如果抱着孩子能跑路吗,孩子一哭能躲得住吗?整个队伍安全第一。陈揖华不听这些,直到发现老伴的枕头毛巾也是被泪水浸湿的,她才戞然止哭,原来自己倔强的从不流泪的老伴也是心痛的。

“子女长大了,一个个参加了革命,有的奔赴抗日前线,以后很难有机会共聚,但子女在各自的岗位上为保卫国家奋斗,甚至会牺牲,这是光荣的事。父毌应当高兴、自豪。”汪琪劝慰着父母亲说道:“我在学校里未能吃上父亲六十大寿的寿靣,今夭天我们全家去补拍一张父亲六十大寿全家团聚照片,留作记念,好吗?”

“好!这个主意好!”妈妈笑着回答。

“好吧!去拍一张照相。”汪雨相也高兴起来。

老伴陈揖华有意挑一些使人高兴的亊讲讲,她对六儿导洋说道:“你知道父亲为什么给你取名导洋吗?不知道去问父亲!”导洋去问父亲,汪雨相老人笑道:“我年轻的时候就暗下决心,要改造家乡穷山恶水的面貌,要兴修水利。为了表示决心,我把六个儿分别取名为导淮、导江、导湖、导海、导河、导洋……你们知道延安城南门上写着安澜二字的意义吗?”

“不知道!”大家看着老人讲解。

“那是前人为后人留下的警示语。它告诉后人要注意自然灾害。你们注意过没有,南门外山多,但南门外地处三山之脚,若雨量稍大一点,三面山坡流水齐汇南门。陕西省虽属雨水偏小的省份,但遇上特殊年份雨水偏多,雨量集中,最易发大水。这是自然规律。人们应当遵循自然规律,要认识它并要在遵循的条件下尽力去研究它利用它。可惜,研究它的不多。去年夏天延安就遇上了特大暴雨,南门外路两边很多房屋被大水冲塌,就连南门外砖瓦结构的大戏台也被冲垮了。有许多人和牲畜遇难,损失惨重。如果人们接受安澜二字的警示,提前做好河沟的疏理,増强排澇能力,损失一定会减轻许多。”汪雨相老人很有劲地谈着,从中可看出这位老人的博学和智慧。

谈着谈着,照相馆到了,照片拍好了,汪雨相老人在这张照片的背面,写了约三百字长的题词,把全家亲人的活动情况都写上了,最后是这样写的:“……荭钰(女儿)在陕鹿县卫生学校,未能一同摄入,锡勇孙、锡茜孙女丢在西安育嬰堂更不能加入。故此全家十四人,其中北来十二人,此照仅半数耳。"

汪琪同志十分孝顺父母、敬重长兄,都是藏在心底的,我们支部许多同志与他一起生活多年,从没有听到他把父兄光荣的事迹挂在口上誇耀一句,他悄悄地收集的关于父亲的许多资料,也只是在安徽作家武佩河写「汪雨相传」征求资料时才拿出来的。从延安走来的老干部汪琪,很谦虚又很谨慎,晚年当他住在华东医院里,有个刊物的记者很想采访这位延安干部,他推辞再三,推辞不了只好“答应”,但是,采访工作来得实在太晚了一点,半个钟点过去了,汪琪未能讲出 一句话,眼光里表现出来的是歉意。2009年11月23日,汪琪同志不幸病逝,享年91岁。

青年汪琪(后排中立者)与父亲六十大寿全家团聚照片。

作者(右)与汪琪(中)合影照片。