6月的上海,预警信号接连响起,风雨未至,亚太台风研究中心的研究员们已先一步“迎风而上”。

近日,由亚太台风研究中心(以下简称“亚太台风中心”)牵头建设的全球台风数据中心正式发布一期成果,推出面向公众的双语版“StormHub”,并首次同步发布两款深度学习台风模型产品,覆盖西北太平洋和北印度洋区域,让台风的实时动态、历史轨迹和未来走向,都能更快、更准地被看见。

台风的不可预测性从不是抽象议题,而是影响港口开关、航运调度乃至城市运行的现实挑战。“我们一直都知道台风破坏性极大,但还缺少全球统一、动态更新且易获取的监测平台。”亚太台风研究中心负责人汤杰介绍道,“最近这几年,大概可以感受到影响上海以及北向的台风会越来越多,会越来越频繁,而且预计台风灾害可能会越来越严重。”

这一次,他们决定把风“抓在指尖”。

01.预警提速到分钟级,把台风“看清楚”!

台风路径预测虽然可以给出在台风生成后几天的移动趋势,但真正能用于实战,支撑应急响应和城市运行调度的,是三天以内的路径预测。全球台风数据中心建设组负责人喻自凤坦言:“今天报明天最准,后天准确率会降低,再往后越多就越只能作为参考,目前真正可用于决策的一般是72小时内的结果。”这不是气象人的保守,而是源于复杂的风雨变化和大气动力过程的不确定性。而让监测和预报更新频率更快,让预报结果更精准,就成了全球台风数据中心建设过程中的优先事项。

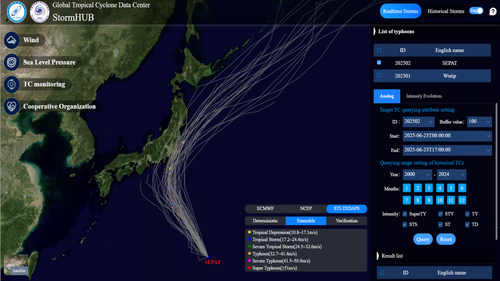

英文版网站主页——历史相似台风检索

“我们想做的是,把风抓在指尖,把雨装进算法。”依托中国气象局上海台风研究所等上海科研机构的专业优势,以及上海在人工智能、算力、基础设施上的技术优势,此次推出的StormHub平台还搭载了两款关键AI产品:台风强度估计模型和台风降水估计模型,将更新频率从原来的6小时左右更新一次提升为十五分钟一次,通过CNN深度学习模型和风云四号B星的多通道观测数据,实现AI“全天候持续观测”。系统持续捕捉台风的结构变化、强度演变和降水分布,将分钟级数据流动起来,为防灾预警、港口排班、渔船避险和金融保险评估赢得更多时间窗口。

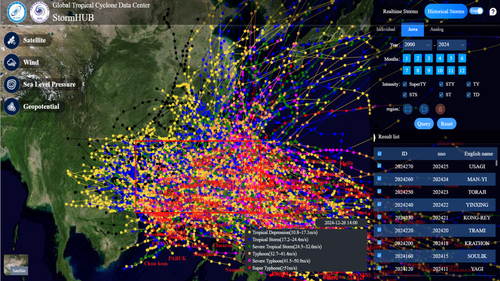

英文版网站主页——历史台风搜索

StormHub不仅做监测,还整合了1949年以来的历史台风路径和强度变化数据,支持按区域、时间和强度检索,帮助各地对照相似路径案例提前预判应对。平台同时整合了来自中国、中国香港、美国、日本、韩国等机构的主观预报与亚太台风中心的客观预报,让用户可对比多来源信息,提升预测准确度。

据介绍,全球台风数据中心建设将台风监测的范围从西北太平洋扩展到北印度洋,并着手布局南太平洋与南印度洋,计划在2030年前实现全球全覆盖。

“我们依靠多元遥感观测,用AI算法去识别风、估计雨、刻画风暴结构,这样才能在极端天气面前让信息领先一步。”

02.从科研成果到“跑在台风前面”的实用工具

在国际学术领域,亚太台风中心主办的国际期刊迈入国际一流学术期刊行列。根据科睿唯安发布的最新数据,其英文国际期刊《Tropical Cyclone Research and Review(TCRR)》影响因子从去年2.4提升至4.1,在全球111份气象和大气科学期刊中跃升至第31位,首次进入二区(Q2),在我国主办的国际大气科学期刊中排名第二,进入国际一流学术期刊行列。同时,2024年度TCRR CiteScore引用分达到4.8,并于6月被全球权威数据库GEOBASE正式收录,进一步巩固了亚太台风研究中心在国际学术交流和全球影响力中的地位。

亚太台风中心不仅专注科研,更把科研成果转化为可应用、可落地的产品与服务。亚太台风中心的研究成果正在向包括航运、渔业,乃至金融保险等多个领域进行成果转化。汤杰介绍道,此前在台风所进行成果转化时,“发现体制机制上有些挑战,可能需要一个专门机构来做会更好。”

“在传统的科研机构中,科研人员的主要兴趣在于研究。”汤杰谈道,将科技成果转化为产品和商品,是科学家们不太擅长的事情。基于新型研发机构的体制机制创新,亚太台风中心的成立也被寄予了成果转化的重要使命。为此,中心设立了数字台风和防台减灾技术团队,推动从模型研究到成果落地、转化的全链条推进,实现“跑在台风前面”的实用化跨越。

选择上海,是一场技术与应用场景的双重选择,也离不开背后的政策和资源支持。“从技术设施到数据资源、从服务能力到应用场景,这座城市具备发展国际气象数据平台的独特条件。”在喻自凤看来,上海不仅有全国领先的高性能计算、云服务基础设施,也拥有一批长期深耕台风和极端天气研究的科研机构。“上海市科委从政策设计到资金支持再到人才建设,始终是这项工作的‘强后盾’。从战略到资金,从人才到科研平台,很多关键环节都在帮我们‘打通关’。”此外,上海还集聚了一批年轻科研团队,从算法到算力,从卫星遥感到物理模型,不同专长在一条链条上打磨出来。

03.“一带一路”的风,先在上海被看见

这种转化并不仅服务上海,也聚焦“一带一路”沿线国家。

汤杰介绍道,传统的科研院所的模式,在推动国际合作的过程中,“推力”有所不足,而目前亚太台风研究中心,既是一个由上海市科学技术委员会举办的新型研发机构,同时也是在联合国亚太经社会(ESCAP)/世界气象组织(WMO)台风委员会框架下,由中国气象局和上海市政府共同支持建设的国际性台风研究机构,通过国际组织的交流,将更有助于台风研究走向国际化发展。

事实上,StormHub平台并非封闭使用,而是面向全球公开,尤其是“一带一路”沿线极需灾害预警服务的国家,帮助它们快速应对热带气旋带来的破坏性影响。“这也是我们做这件事情的初心,科研成果不仅要写在论文里,更要真正帮助更多地方减灾。”喻自凤说。

过去半年,亚太台风中心迎来了来自巴基斯坦、泰国等“一带一路”沿线国家的研究人员来沪访问合作研究。依托《上海国际台风联合研究基金》,成功组建首个由来自中国、美国、越南三国的专家组成的国际台风研究团队,研究团队计划重点针对2024年高影响台风个例“摩羯”的致灾机制展开合作研究。与此同时,中心还在积极推动与日本、韩国等国气象机构的合作,取得积极进展。

从上海到全球,从科研到落地,从论文到预警服务,亚太台风中心想用更智能、更开放的科技手段,提前迎接下一场台风,为全球极端天气治理贡献着真实且具体的“中国方案”。